新市場進出を後押しする「新事業進出補助金」。前回は制度の目的や概要、補助対象となる経費について解説しました。今回は一歩進んで、補助対象要件や注意点、公募~事業完了までのスケジュールについて丁寧に解説します!

「せっかく準備したのに、対象外だった…」「出したけど不採択になった…」そんな失敗を避けるためには、制度の“正しい理解”と“確実な準備”が鍵になります。

実務担当の方はもちろん、はじめて補助金申請に関わる方も、ぜひ最後までご覧ください!

補助対象要件

補助対象となるには、以下【A】~【D】のすべてを満たす必要があります。

【A】新市場性・高付加価値性のある事業であること(3点セット)

製品・サービスの新規性 → 自社にとって新しい製品・サービスであること(自社初)

市場の新規性 → 既存顧客とは異なる、新たな顧客層に提供されること(新しい販路)

売上構成比10%以上 → 補助事業完了後5年以内に、当該新市場の売上が総売上の10%以上になること

【出典】公募要領13頁+「新市場高付加価値事業とは」資料

【B】付加価値額の増加

補助事業終了後3~5年の間に、付加価値額の年平均成長率が4%以上であること (付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費)

【出典】公募要領13頁

【C】賃上げ要件(いずれかの基準を満たす)

1人当たり給与支給総額の年平均成長率が、最低賃金の年平均成長率以上 ※地域別最低賃金(直近5年間)の平均伸び率に準拠

給与支給総額全体で年平均2.5%以上増加

【出典】公募要領13~14頁

【D-1】事業場内最低賃金水準要件

補助事業実施場所の最低賃金が、都道府県の最低賃金+30円以上であること

【出典】公募要領14頁

【D-2】ワークライフバランス要件

「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定・届出・公表していること (厚生労働省「両立支援のひろば」に掲載されていること)

【出典】公募要領14頁 補助事業実施前に満たしている必要があります(後からではNG)

【D-3】金融機関要件(自己資金等に関する裏付け)

金融機関との関係性を踏まえ、補助事業を確実に実施できる体制が整っていること

明確な「金融機関の同意書」や「融資確約」は求められませんが、実行可能性の担保として求められます。場合によっては、金融機関の支援予定証明などを添付することが加点要素となる可能性も。

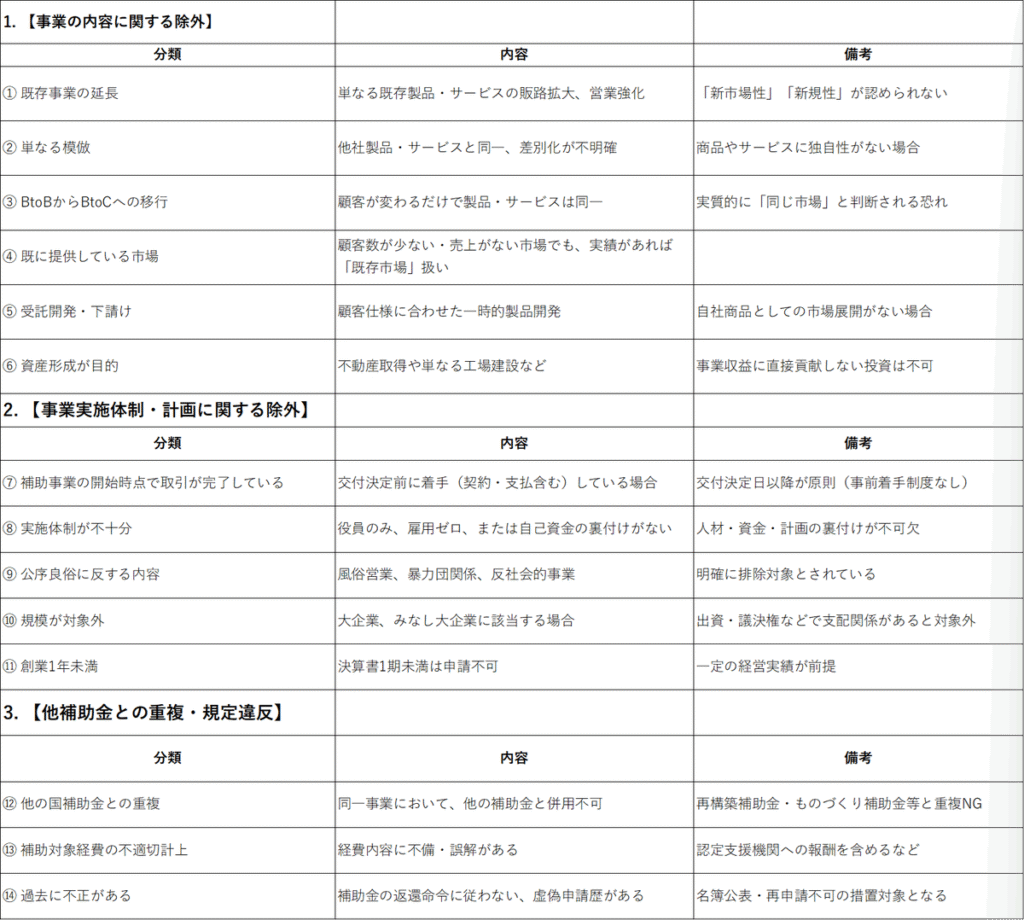

補助対象外事業

補助金申請時には、補助対象外のリスクを回避するために以下の注意が必要です。これらのリスクを避けることで、申請が却下されたり、補助金を返還する事態を防げます。

◆補助対象外のリスクを回避するために

・認定支援機関との役割分担や経費区分の誤りに注意

経費の区分や役割分担を誤らないように注意。

・申請内容における「新規性」「市場性」「計画の妥当性」を丁寧に整理

事業の内容が新規性や市場性を持っていること、計画が実行可能であることを明確にする。

・経費は交付決定後に発注・契約・支払を行う

補助金交付決定前に発注や契約、支払いを行わないように注意。

・同一内容で他の補助金との併願・重複支援を避ける

他の補助金と内容が重複しないようにする。

・人的・資金的な実施体制の裏付けを持つ

実施体制がしっかりと確立されていることを証明できるようにする。

※原則:「中小企業新事業進出補助金」では、他の国補助金と同一内容で申請・交付を受けることは禁止されています。

応募権に関する主なルール

【1】過去に他の補助金で採択された事業者(再構築・ものづくり等)

- すでに事業完了している場合

→ 応募可能:ただし、「内容が重複しない別事業」であることが前提です。 - 補助事業が未完了の場合

→ 応募不可:複数の国補助金事業を並行して実施することは原則として認められません。 - 補助事業が完了していても「内容が重複」している場合

→ 応募不可:補助対象経費や市場対象が類似している場合も、重複とみなされる可能性があります。

【2】現在他の補助金に申請中の事業者

- 同一事業で申請中の場合

→ 応募不可:「補助対象内容が同一」であれば申請はできません。 - 別事業で申請中の場合

→ 応募可能:ただし、審査時に内容の重複がないことを説明できる必要があります。

重要な注意点

「同一内容」の判断基準

次のいずれかに該当する場合、「同一内容」として見なされ補助対象外となる可能性があります。

- 同一の製品やサービスを対象にしている

- 同じ販路や市場を対象にしている

- 同じ機械やソフトウェアの導入が含まれている

- 目的(例:再構築・省力化・新市場進出)が異なっていても、実質的に重複している場合

重複申請と判断された場合のリスク

重複申請が認められた場合、以下のリスクがあります:

- 申請が却下・不採択となる可能性が高い

- 採択後に発覚した場合、交付決定の取り消しや補助金返還の対象となります

- 悪質と見なされた場合、氏名公表や今後の補助金申請停止処分が課せられる可能性もあります

応募戦略上のヒント

- 過去に採択された補助金との「違い」を明確に文書で説明する

申請内容が過去の申請とどのように異なるかをはっきり説明しましょう。 - 経費内容、対象製品、ターゲット市場、導入目的を差別化する

重複申請を避けるために、これらの要素で差別化を図りましょう。 - 必要であれば、「この事業は○○補助金とは別である」旨を記載

「この事業は別の補助金とは関係ない」と記載することで、審査の際に明確な区別がつきます。

公募

1.公募期間

- 公募開始 令和7年(2025年)4月22日(月)

- 応募受付 令和7年(2025年)6月中旬(予定)

- 公募締切 令和7年(2025年)7月10日(木)18:00

- 採択発表 令和7年(2025年)10月頃

特に公募締切は期限厳守で、申請完了の時点で電子申請システム上に「受付完了」の表示が必要です。締切日時を過ぎた時点で申請中でも無効扱いとなります。

2.申請方法

提出方法:オンライン提出(電子申請システム)

必須アカウント:GビズIDプライムアカウント(無料)

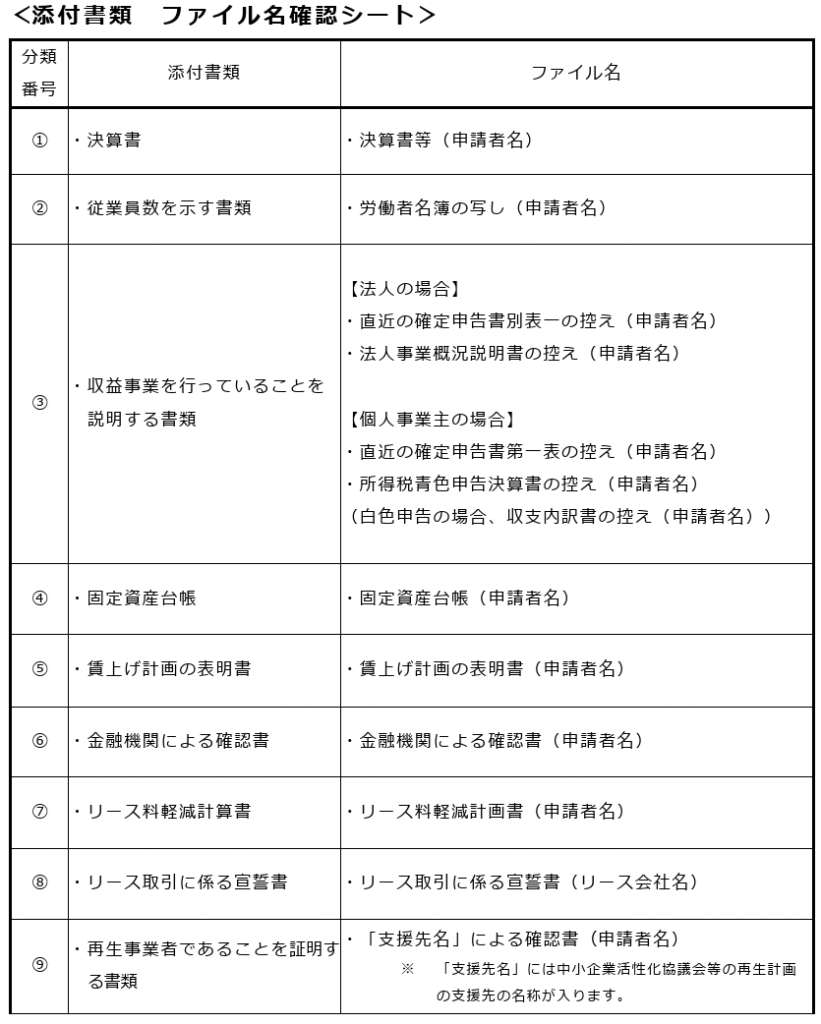

申請に必要なファイル

- 事業計画書

- 添付書類(売上・賃上げ要件確認資料、見積書など)

- ①決算書(直近2年間の貸借対照表、損益計算書(特定非営利活動法人は活動計算書)、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表)

- ※製造原価報告書及び販売管理費明細は、従来から作成している場合のみ

- ②従業員数を示す書類(労働基準法に基づく労働者名簿の写し)

- ③収益事業を行っていることを説明する書類

- 法人の場合:直近の確定申告書別表一及び法人事業概況説明書の控え

- 個人事業主の場合:直近の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書の控え

- ④固定資産台帳

- ⑤賃上げ計画の表明書

- <金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合のみ>

- ⑥金融機関による確認書

- <リース会社と共同申請する場合のみ>

- ⑦リース料軽減計算書

- ⑧リース取引に係る宣誓書

- <再生事業者加点を希望する事業者のみ>

- ⑨再生事業者であることを証明する書類

留意事項

- 添付ファイルのアップロード漏れや形式違反があると即失格。

- 提出後の再提出や差替えは不可。

3.採択発表・結果通知

採択発表:令和7年(2025年)10月頃 (公募締切後約2~3ヶ月予定)

結果通知

- 採択・不採択の結果が電子申請システムで通知される。

- 採択者の情報(法人名、事業名等)がWEBサイトで公表される。

- 不採択者への理由通知は原則なし(ただし事後報告のフィードバック予定)

4. 口頭審査(プレゼン審査)

実施条件:事務局が必要と判断した場合のみ実施。

- 対象:書類審査を通過した事業者で、内容確認やヒアリングが必要なもの。

- 実施形式:原則オンライン(Web会議)。

- 実施通知:対象者にメールまたは電話で通知。スケジュールは調整可能。

- 内容:提出した事業計画に基づき、10分程度のプレゼン+質疑応答。

留意点

- プレゼン資料は事前提出を求められる場合あり。

- 形式や時間厳守、質問への即答力が重視される。

全体の流れ

↓(4月22日~7月10日)

[電子申請システムで提出]↓

[事務局で形式確認・要件確認]↓

[書類審査(内容評価)]↓

[口頭審査(プレゼン)]※選抜制↓

[採択発表・結果通知](10月頃予定)

交付申請

交付申請とは?

交付申請は、補助金を実際に受け取るための正式な手続きです。これは、補助金の審査を経て採択された後に行われるもので、採択=交付決定ではありません。採択されたからといってすぐに交付されるわけではなく交付申請の内容をもとに、事務局が最終的な「交付決定」を行います。

交付申請のタイミングと提出方法

交付申請は、採択通知を受け取った後、指定された期限内(通常は2~3週間以内)に行う必要があります。この申請は、採択された事業者のみが対象であり、不採択者には申請資格がありません。提出方法は、原則としてオンラインで行い、電子申請システムを通じて手続きを進めます。

提出が必要な書類(例)

以下の書類を提出する必要があります(詳細は公募要領の50~51ページに記載)

- 交付申請書(様式第1)

- 補助事業の基本情報、事業概要、補助額などを記載。

- 補助事業計画書

- 採択時に提出した計画書を元に、実行段階で調整された詳細版を提出。

- 経費明細書(見積書添付)

- 補助対象経費ごとの見積書(原則として2社見積)を添付。

- 賃金台帳・労働条件明示書

- 賃上げや最賃要件を確認するため、労務関係の証拠として必要。

- 一般事業主行動計画の届出・公表状況

- 厚労省「両立支援のひろば」に登録されたURLなど。

- その他の証明資料

- 事業内容に応じて、許認可証、営業許可証、設計図、開発工程図などが必要になることもあります。

書類審査のポイント

交付申請書類が提出されると、事務局はその内容を確認し、審査を行います。審査の際には、計画と実行内容に大きな相違がないか、経費が補助対象として妥当で証拠があるか、賃上げや最賃などの要件が実証資料で裏付けられているかが重要な確認ポイントとなります。

注意点

- 交付決定前に契約・発注・支出した経費は補助対象外です。交付決定後からでないと、経費は正式に補助対象とはなりません。

- 見積書には、数量、単価、仕様、納期、見積日付、見積の有効期限などが明記されている必要があります。

- 書類に不備があると、差し戻しや交付保留になります。提出期限にも厳格に従う必要があります。

- スムーズな交付決定と十分な事業実施期間を設けるためにも事業計画書策定時点から専門家との密な打ち合わせが必要です。

交付決定の流れ

- 採択後、事務局から交付申請の依頼が届きます。

- 電子申請システムを通じて必要書類を提出します。

- 事務局が内容確認を行い、不備がないかチェックします。

- 問題がなければ、「交付決定通知書」が発行され、補助事業がスタートします。

事業の完了期限

補助事業には、完了期限が定められています。事業が完了するまでの期間は、交付決定日から14か月以内、そして採択日から16か月以内となります。つまり、交付決定日から14か月以内であることに加え、採択日から数えて16か月を超えないように完了する必要があります。

補助事業完了とは?

「補助事業の完了」とは、以下の3つの条件をすべて満たした時点を指します。

- 計画した事業がすべて終了していること

(機器導入・改修・開発など) - 経費の支出が完了していること

(発注、納品、検収、支払いが完了している) - 成果が確認できる状態にあること

(検収書や納品書などで証明できる)

事業期間の延長はできるか?

原則として、事業期間の延長は認められません。ただし、次のような「やむを得ない事情」がある場合には、変更申請を行うことで延長が認められることがあります。

- 災害、感染症、輸送トラブルなどの不可抗力

- 建築確認や工事工程での行政的な遅れ

変更申請を行うには、証拠書類と理由説明、さらに新たな完了予定日を提示する必要があります。

事業完了後の提出物

事業が完了した後は、完了後30日以内、または実施期間終了から30日以内に以下の内容を含む事業実績報告書を提出する必要があります。(交付規程第13条に基づく)。

- 経費の支出証拠(請求書や領収書)

- 納品証明書

- 成果物や写真など

※完了が遅れた場合のリスク

・補助金が交付されない、または返還命令の対象となる可能性

・「やむを得ない事情」の説明が不十分だと、遅延=不適正処理とみなされることがあります

これらのリスクを避けるためにも、事業の完了には十分な注意と管理が求必要となってきます。

まとめ

今回は、「新事業進出補助金」を活用するために欠かせない補助対象要件、公募期間、申請から完了報告までの一連の流れを整理してお伝えしました。

補助金申請は、どんなに立派な書類を作っても、基本的な要件をクリアしていなければ通ることはありません。

だからこそ、申請前の準備段階から制度のルールやスケジュールを正しく理解し、戦略的に動くことが重要です。

次回はいよいよ、事業計画書の作成ノウハウと審査ポイントにスポットを当てて解説します!

「自社の強みをどう伝えれば評価されるのか?」「審査員の目に留まる構成とは?」そんな疑問をお持ちの方へ、

実際の支援現場で培ったノウハウをもとに、“刺さる”計画書づくりのコツをお届けします。

採択をぐっと近づけるために、ぜひ次回もチェックしてみてください!